揭秘9-10世纪中国铜镜外销之谜

探寻醉中国的书画印生活新方式!

来源 | 《考古》2023年第8期

作者 | 陈灿平

分享 l 书艺公社(ID:shufaorg)

20世纪90年代末至21世纪初,在印度尼西亚爪哇海域先后打捞或发掘了黑石号(Belitung或Batu Hitam)、印坦(Intan)和井里汶(Cirebon或Nan-Han)三艘属于9、10世纪的沉船。因其出水器物均以中国瓷器为大宗,据这些材料围绕9~10世纪中国陶瓷外销及其相关问题的研究成果已十分丰富[1]。但除陶瓷器之外,这三艘沉船还出水了约70面中国铜镜。学界对这三批铜镜多有引用和讨论,但尚缺乏整体的考察和综合研究[2]。本文拟在全面梳理相关材料的基础上,系统分析、归纳这些铜镜的特征,并通过与陆上考古发现的同时期铜镜的对比,初步探讨9~10世纪中国铜镜的“外销”问题。

一、出水铜镜的特征

(一)黑石号沉船

黑石号沉船出水器物中有1件外壁刻有“宝历二年(公元826年)七月十六日”字样的长沙窑瓷碗[3],结合对其他船货的分析,其年代当为公元826年后的9世纪上半叶。出水铜镜29面[4],据说发现于沉船的不同位置,但因未经正规考古发掘和记录,出水的具体细节不详。除1面属爪哇铜镜[5]之外,其余28面都是中国古代铜镜。笔者此前对这批铜镜的研究中,的专论中,提出了“古镜”、“旧镜”和“新镜”的分类,分别对应隋代以前,隋代至初唐、盛唐和中晚唐三个时期[6]。这是站在沉船所在年代视角,主要依据铜镜外形和纹饰的“断代”观察,下文对其他沉船出水铜镜的考察也将循此思路进行。在整合这三艘沉船的资料之后,这里只对之前的表格和图示做出修正,不再展开讨论(表一;图一)。

表一 黑石号沉船出水铜镜统计表

(二)印坦沉船

印坦沉船有专门的发掘、研究报告 [7]。沉船出水有始铸于公元917年的南汉“乾亨通宝”铅钱,另据陶瓷器风格和碳14测年数据等,年代被推定为918-960年间或稍晚 [8]。出水铜镜及其碎片600多件,有十分明确的局部聚集现象,非常值得关注。全部铜镜集中分布于沉船的南端和中部偏北两个位置,位于后者的数量更多,两处均是爪哇镜与中国镜并存。在南端,中国镜集中于C8和C10,爪哇镜集中于B8、B9和C10;在中部偏北,中国镜集中于F6,爪哇镜集中于F7(图二)。另外,一些铜镜上的锈痕显示,它们原先可能包裹有丝绸[9]。

出水铜镜多已残碎,数量难以确计。爪哇铜镜及其碎片共500多件,实际可能包含铜镜200多面,分为素面带柄镜和素面镜两种,镜背正中有圆锥状凸起,表面除同心圆式弦纹外,无其他装饰。素面带柄镜由镜面与镜柄分铸再焊接而成,完整的只发现1面,镜面直径13厘米,素面镜柄长9厘米。镜柄分素面和有装饰两种,以前者居多。素面镜的直径6~13厘米不等,其中有的应属素面带柄镜的镜面部分。爪哇镜合金含铜81%、锡16.6%,并有铅和铁的迹象。中国铜镜及其碎片95件,正式发掘有21面完整或接近完整的,加上发掘之前获取的5面,共26面,直径7~28.5厘米不等[10](表二;图三)。经测定,铜、锡、铅所占比例分别为71%、25%和4%。

表二 印坦沉船出水铜镜统计表

虽然年代跨越百年,但印坦沉船中“古镜”“旧镜”和“新镜”的数量、类型特点与黑石号沉船非常相似,且更为丰富,以瑞兽葡萄镜、菱形或葵形花鸟镜为突出代表的“旧镜”同样占约半数,并且类型也很少有重复。如4面葡萄镜有圆形、方形两种,其中圆形的3面纹饰又各不相同。3面“古镜”也代表了流行于不同时期的三种常见汉式镜类。4面道教旨趣的铜镜可分为两型,每型各2面。日月星辰符箓铭文镜的圆钮四方布列“日月贞明”四字篆书(图三,4),另1面与之基本相同,唯钮座为八瓣莲花纹。圆角方形五岳山水八卦铭文镜的主体纹饰为五岳、四渎、八卦和铭文,属唐代道教“含象镜”[11](图三,9)。这4面铜镜都应属唐代道教镜系统,是目前国内资料尚不常见的形制。

(三)井里汶沉船

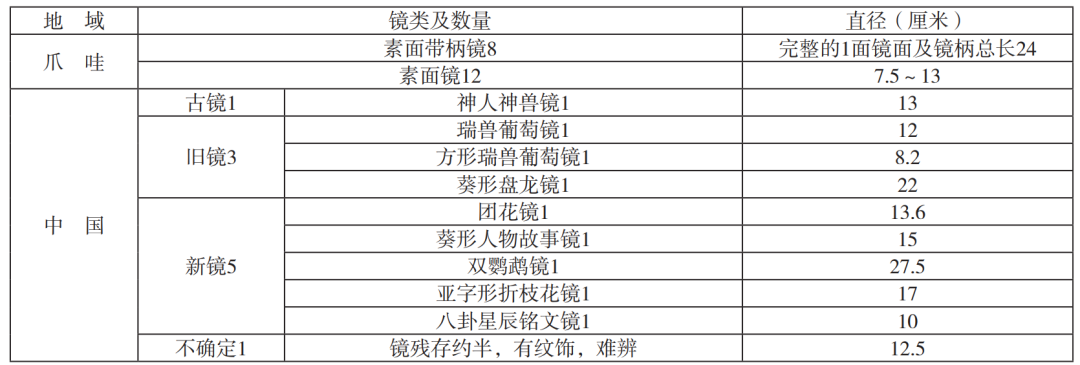

井里汶沉船经过正规的考古发掘,但目前的资料主要见于专题网站及相关论文[12]。沉船出水1件越窑青瓷碗,底足上刻有“戊辰徐记造”,还有大批“乾亨通宝”铅钱。“戊辰”当为北宋开宝元年(公元968年),结合瓷器的类型特点等,其年代被推定为10世纪末或稍晚。出水铜镜共约30面,也有局部聚集现象。10面集中发现于船头,6面在船骸右舷,这两处都是爪哇镜与中国镜并存,另外有3件爪哇镜相关个体位于船尾,处于大堆分散货物的最边缘,还有一些则呈散点分布[13]。本文收集有图片或数据的爪哇镜一共20面,其中8面为素面带柄镜,与印坦沉船所见相同,镜柄也有素面和有装饰两种,前者稍多;12面为素面镜,其中有的应属素面带柄镜的镜面部分。中国铜镜10面,三类俱全,“旧镜”占约三分之一(表三;图四),其中最有助于判定沉船年代的是亚字形折枝花镜。这种四边外凸十分明显的外形约出现于10世纪末。宁夏固原博物馆收藏的1面纪年为“咸平三年”(公元1000年)的双鸟纹镜与其形制相同[14]。

表三 井里汶沉船出水铜镜统计表

除以上三艘沉船之外,2007年发现于爪哇海域,次年打捞的加拉璜沉船(Karawang Wreck)也属10世纪,其主要船货也是陶瓷器,还有铜镜、钱币、金属锭和玻璃器等,钱币中有1枚“乾亨重宝”铅钱[15]。出水完整或基本完整的铜镜3面,其中圆形、方形瑞兽葡萄镜各1面,素面带柄爪哇镜1面。

综上所述,这三艘沉船出水中国铜镜的主要特征可以概括为三个方面。一是数量不多,且类型相近。二是经科学发掘的材料显示,它们有局部聚集现象,印坦沉船尤为明确。发掘者指出,沉船上的中国镜和爪哇镜是两批明确分开,但又相互毗邻的货物,这或许表明船上有一两个专门的镜商,为客户提供两种不同的选择[16]。三是虽然年代跨度很大,但铜镜类型有很强的一致性,都包含“古镜”“旧镜”和“新镜”三大类,各小类的数量和样式也十分相似。这些铜镜多数应该是小宗商品,而不会全是船员的个人物品。因为很难想象,在最大时代跨度可达百年以上的时间内,在三艘不同的商船上,先后会有三批人数基本相当,用镜旨趣又如此接近的船员。这种镜类的相似性反映的应是9~10世纪铜镜某些共同的时代特征。黑石号沉船出水中国铜镜虽然数量不多,但至少具备5种外形,8种纹饰大类,每种各有一至数面[17]。这似乎是在某处如市场或其他集散地先广为“博采”,再特别“遴选”的结果。关于这一点,在印坦和井里汶沉船上体现地更为明显,即使如道教旨趣的铜镜也具有明显的商品化特征。宋元时期的沉船资料也支持它们是小宗商品的判断。南海Ⅰ号南宋沉船出水铜镜12面,有局部聚集,也有散点分布[18]。研究者认为除个别铜镜可能是配套木梳使用的私人物品外,大部分应为船货[19]。韩国新安元代沉船出水铜镜20面,也有局部聚集现象,它们多数也被认为是商品,那些原先可能分散于客舱内的铜镜,可以视为是船员个人夹带的货物[20]。综合以上特征可推知,沉船上这些数量不多不少,且有局部聚集现象的铜镜,既可能是“装载”的小宗货物,也可能是由船员“夹带”或镜商“携行”的货物,将它们定为“外销”商品是可行的。从文献记载看,当时确实存在“于诸处兴贩”的镜商。后晋天福二年(公元937年)的禁铜诏云:“其铜镜今后官铸造,于东京置场货卖,许人收买,于诸处兴贩去”[21]后周世宗显德二年(公元955年)敕文也有类似的记载[22]。虽然是针对官铸镜而言,但反映的应该是当时铜镜较为普遍的一种销售及流通方式。

二、中国铜镜“外销”的基础及其与“内销”的差别

在明确沉船出水铜镜的特征,并确定其为外销商品之后,我们有必要来关注9-10世纪国内铜镜的发展、流通情况,以及这些“外销”铜镜与“内销”铜镜的差别等问题。一般而言,某一时期用于“外销”的铜镜主要应该是当时所流行的铜镜,但正如齐东方很早就注意到的,这些出水铜镜中,存在较多流行年代偏早的铜镜(“旧镜”)。他认为这尚未被中国的考古发现所证实,或有可能挑战基于陆上考古发现的铜镜分期[23]。缘于墓葬、塔宫等的考古发掘,目前考古出土的9~10世纪铜镜资料已十分丰富。现在看来,沉船出水的几乎所有中国铜镜类型均见于这一时期的墓葬、塔宫或者其他遗迹,但两者又有所不同。这种差异性,反映的可能就是当时铜镜“内销”和“外销”的区别。

(一)九世纪的“内销”铜镜

笔者此前关于黑石号出水铜镜的讨论中,收集了9世纪纪年唐墓47座,时代上从贞元十七年(公元801年)到大顺元年(公元890年),除公元876~890年之间外,没有超过5年以上的年代缺环[24]。60面出土铜镜中,“古镜”有博局镜(图五,4)、铭文镜和四叶连弧纹镜,共3面,占总数的5%;“旧镜”有瑞兽铭文镜1面(图五,1)、瑞兽葡萄镜2面(图五,2)、菱形雀绕花枝镜1面、葵形对鸟镜1面(图五,6)、葡萄禽鸟或对鸟镜1面,共占10%;“新镜”包括素面镜、特种工艺镜、简易纹饰镜、团花镜、双鸟镜(图五,3)、人物故事镜和道教镜(图五,5),共51面,占85%。关于隋唐墓葬出土的“古镜”,笔者已有专文研究,其中收集到出自中晚唐墓葬的“古镜”37面,指出这一时期的古镜主要是汉式镜,且多为仿制镜,它们的出现既是一种在道教复古思想影响下的镜类创造,也可能与铜荒背景下铜镜设计创新的乏力有关[25]。实际上,中晚唐时期,隋唐早期流行的镜类(“旧镜”)成为当时的一种镜类设计选择,也应该是这种创新乏力的体现。真正属于中晚唐创造的“新镜”的基本特征是镜体轻薄,纹饰或无,或疏朗,或简单,这自然更与当时的铜荒有关。从这个意义上说,本文所列沉船和墓葬中所见的“古镜”实际上都属于“新镜”的范畴。到10世纪,这种旧、新镜并行发展的局面更为明显。

(二)十世纪的“内销”铜镜

10世纪铜镜发展的鲜明特征是“唐式镜”和“新式镜”并行发展,“唐式镜”中的“旧镜”和“新镜”屡见不鲜。无论是北方的中原地区、契丹(辽)国境内,还是南方的前、后蜀,楚、南平(荆南),吴、南唐和吴越国等地,普遍都存在这一现象,其中尤以北方契丹(辽)境和吴越国地区的材料最具代表性。限于篇幅,这里主要以材料丰富且与沉船出水铜镜最具可比性的吴越国铜镜为例。

浙江临安天复元年(公元901年)水邱氏墓出土1面圆形“练形”铭镜[[26]](图六,1)。江苏苏州虎丘云岩寺塔(公元959~961年)第3层天宫出土铜镜4面,其中有1面道教镜[27](图六,7)。浙江东阳中兴寺(公元960~962年)出土铜镜18面[28],其中有瑞兽葡萄镜2面(图六,3)、半圆方枚神兽镜1面(图六,6)。杭州雷峰塔塔基地宫(公元972-977年)出土铜镜10面,有瑞兽铭文镜、瑞兽葡萄镜、葵形对鸟镜(图六,11)和汉式日光镜[29](图六,8)。浙江台州黄岩灵石寺塔(公元965~998年)出土铜镜14面,有瑞兽镜(图六,2)、菱形对鸟镜(图六,10)、葵形仙骑镜(图六,9)和折枝花镜(图六,4)等[30]。临安板桥五代早期吴氏墓出土1面圆角方形四神八卦镜[31](图六,12)。以上材料中,尤其值得注意的是中兴寺塔出土的半圆方枚神兽镜。该镜与印坦沉船出水的同类镜非常相似。上海青龙镇晚唐居址21号水井出土的圆形双鹦鹉镜(图六,5)也与井里汶沉船出水的同类镜几乎相同,直径分别为28.2厘米和27.5厘米。该水井共出土铜镜3面,尺寸、纹饰基本相同,与之相似的铜镜在上海青浦区也曾出土[32]。

综上所述,9~10世纪墓葬、塔宫出土铜镜的类型与同时期沉船上的发现,整体上无太大差异。特别是五代十国时期,隋代初唐至中晚唐时期流行的各式铜镜在当时几乎都能见到。两者主要的差别在于“旧镜”所占的比例。9世纪纪年唐墓中,旧镜只占约10%。10世纪的墓葬和塔宫中,虽然唐式“旧镜”所占比例不小,但更多的仍是轻薄素面镜等唐式“新镜”和一些五代新式镜,如雷峰塔塔基地宫出土铜镜10面,包括唐式“旧镜”4面,唐式“新镜”5面,另有五代新式镜1面。中兴寺塔出土的18面铜镜中,唐式“旧镜”7面,唐式“新镜”11面。总体来看,一个十分明显的现象是,当时的社会上层更热衷于使用那些镜体厚重、纹饰复杂的“旧镜”。9世纪“旧镜”的主人有殿中侍御史李郁夫妇,宣歙观察使、御史中丞之孙,大理评事之子穆悰,朝散大夫检校太子宾客刘自政[33]和齐国太夫人吴氏[34]等。五代十国时期的王室或宗室等对唐式镜的偏爱更为明显。除吴越国钱镠夫人水邱氏墓之外,几处塔宫内供奉的铜镜,不少应与王室有关。北方的契丹(辽)国也很典型,唐式镜见于会同五年(公元942年)契丹皇族耶律羽之墓[35](图七,1、2)、会同六年(公元943年)后唐德妃伊氏墓[36](图七,4)、应历九年(公元959年)驸马赠卫国王墓[37](图七,3)和吐尔基山辽代早期贵族墓[38]等,其中的“旧镜”所占比例很高。后唐同光三年(公元925年)秦王李茂贞墓出土葵形对鸟镜残片1件[39]。这些考古发现与文献记载有所呼应,前蜀、后晋宫中都在使用“旧镜”。前蜀后主曾赐王承休妻1面“练形”铭的“妆镜”[40]。该镜很可能与耶律羽之墓、水邱氏墓和雷峰塔地宫出土同类器相似。石敬塘的“御器”中则有“玉平脱双葡萄镜”[41]。

9~10世纪的社会上层热衷于使用唐代“旧镜”的原因可能并不复杂,相较当时流行的镜体轻薄的铜镜,这些“旧镜”无疑更加精美、厚重、珍贵。如果从考古器物学的角度看待铜镜,即用平、剖面结合的方式进行观察,隋唐铜镜镜体的演变实际上非常明显。众所周知,铜荒是晚唐五代长期存在的国计民生问题[42]。虽然历次禁铜都不曾真正禁止过铜镜的生产,但会以官铸或限定价格等方式进行约束。这势必会制约铸镜业的发展,镜体变薄、装饰简化应该是必然趋势。南宋嘉泰《吴兴志》卷一八针对当时的铜禁就说:“官禁铜,镜渐难得,工价廉,器亦不迨昔”[43]。因此,铜料紧缺可能才是导致唐镜艺术由盛转衰的主要原因[44]。换言之,中晚唐以来流行素面或简单纹饰的轻薄体铜镜,并非是主观的审美情趣所致,如所谓“注重实用”,而是客观的“铜荒”“铜禁”造成的。从审美角度说,当时人无疑仍偏爱这些“旧镜”。只是由于价格等原因,它们只能被小范围群体所“享用”。

对比同时期中国陆上的考古发现,沉船上发现“旧镜”较多的原因也就不难解释了。因为当时市场上本就能买到隋唐各时期流行的铜镜,这些明显“更好”的“旧镜”因为某些原因容易引起外贸商人或外国客商的兴趣。陆毅在分析黑石号沉船上的这些“旧镜”时提出了自己独到的见解。他认为不是所有的“旧镜”都会终结于墓葬之中,其中很多会进入二手市场,因为样式古老使得它们缺乏吸引力,故而价格低廉;外国商人是它们最为理想的买家,因为他们只需将“唐朝”的商品销往“海外”牟利,唐人的喜好和风尚对他们来说是无关紧要的[45]。井里汶沉船上的“旧镜”也被认为是以“古董”形式成为货物的[46]。但如前所述,所谓“进入二手市场”“因为样式古老使得它们缺乏吸引力,故而价格低廉”“古董商品”等可能并不准确。古代铜镜的价格,根本上还有由铜的价值所决定,这些虽显古旧,但通常镜体厚重的铜镜几乎不可能比镜体轻薄的“新镜”便宜,尤其是在“铜荒”时期。再者,从一些材料可以较清晰地看出,这些所谓的“旧镜”有的实际上是晚唐五代时期“再造”的。水邱氏墓和耶律羽之墓出土的瑞兽铭文镜虽然镜面光洁,整体呈银白色,工艺水平较高,但明显都有纹饰线条不明、铭文模糊的现象(见图六,1;图七,1)。雷峰塔地宫出土的瑞兽铭文镜同样如此。黑石号出水的瑞兽铭文镜的铭文也显宽大、模糊(见图一,3)。这些铜镜应该是用旧镜直接翻模浇铸的“新镜”,而非真正传世的“旧镜”。它们之所以成为“外销”商品,最有可能还是因为海外市场对高档中国铜制品的特殊需求。王添顺(Derek Heng)关于10~14世纪中国与马来地区贸易和外交的研究中指出,金属、货币、纺织品、食品和陶瓷是当时中国输入马来地区的五种主要商品。由于东南亚有许多便宜的铜矿资源,除了铜钱之外,铜制品的进口主要只限于铜锣、铜镜和宗教建设材料。从印坦沉船出水的中国铜镜看,马来地区进口中国铜合金制品是因为其优越的质量和工艺[47]。结合这些“外销”铜镜的共同特征及其与“内销”铜镜的差异,这一判断是可信的。

三、中国铜镜“外销”的目的地

商贸沉船出水器物的独特价值在于,有助于建立起贸易“起点”和“终点”间的联系。学界已从瓷器等大宗商品的来源、船货的类型以及船籍等,对这三艘商船的贸易性质、贸易范围等进行了大量的讨论[48]。大体上,它们被划入两个不同时期、不同形式的贸易圈。概而言之,黑石号商船为阿拉伯船,属9世纪,中国船货的装载地在中国或东南亚某中转港,商圈范围从东亚到西亚;印坦商船、井里汶商船均为东南亚船,属10世纪,中国船货的装载地在东南亚某中转港或中国,商圈范围主要在东南亚。出水铜镜的指向性与此基本相符。黑石号沉船的中国铜镜占绝大多数。这与该船其他船货所表现出的货源单一性一致,这些铜镜的目的地应该是西亚、中东地区。印坦沉船、井里汶沉船中,爪哇铜镜占多数,结合其他金属器的发现,这两艘商船上的铜镜应该是销往爪哇。此外,西亚、中东以及东南亚地区的考古发现也表明,唐五代时期的铜镜曾在当地流通。

位于伊朗布什尔省(Būshehr)南部塔赫里(Tāhirī)的尸罗夫(Sīrāf)是中世纪波斯湾与印度、中国进行海上贸易的著名港口。9世纪的阿拉伯商人苏来曼(Sulaimān)在游记中提到:“大部分的中国船,都(是)在Sīrāf装了货启程的;所有的货物,都先从Basra及Oman及其他各埠运到了Sīrāf,然后装在中国船里”[49]。尸罗夫遗址的考古发现表明,当时唐朝出口到这里的货物主要是长沙窑的外销瓷[50]。此外,还有铜钱和中国铜镜或其仿制品的发现。1969~1970年的第四次发掘中,遗址B(大清真寺)主要属于9世纪初的堆积中就出土了一面直径6.6厘米的铜镜,被推断为中国铜镜或伊斯兰仿唐镜,但细节不明[51]。发掘者大卫·怀特豪斯(David Whitehouse)后来在关于尸罗夫考古的介绍中称该遗址出土过1面有纹饰的中国铜镜,可能即指此 [52]。伊斯兰时期的重要城市苏萨古城遗址出土过瑞兽葡萄铜镜(可能为仿制镜)(图八,1),以及一些唐代风格的白瓷片[53]。此外,今伊朗北部的呼罗珊省(Khorāsān)内沙布尔(Neyshābūr)发现过仿唐瑞兽葡萄铜镜(图八,2),戈莱斯坦省(Golestān)戈尔甘(Gorgān)发现有唐式铜镜;伊朗西北部发现过葵形盘龙铜镜(图八,4);阿拉伯半岛北部今以色列、约旦一带也发现有唐铜镜和仿唐式铜镜[54]。不仅如此,据研究,唐宋时期的铸镜技术对伊斯兰铜镜的合金配比、形态和纹样等都有明显影响[55]。大英博物馆收藏1面塞尔柱王朝时期的铜镜[56],与中国式圆板具钮镜很相似,其布局、纹样还带有一些瑞兽葡萄镜的风格(图八,3)。另外,中古时期的波斯和阿拉伯文献中频见所谓“中国石”“中国铁”,主要指的就是中国出产的铜铁制品,其中就包括中国的镜子[57]。14世纪初的记述中还明确提到当时有从中国输入,名叫“轩辕镜”(“变形镜”)的镜子[58]。

与伊朗毗邻的中亚地区的考古发现则表明,“旧镜”确实是9~10世纪外销铜镜的类型之一。俄罗斯阿尔泰地区广泛分布着来源于中国的瑞兽葡萄镜或其仿制品,遗址年代多为7~9世纪,其中塔拉斯金-V山墓地冢墓6发现1件瑞兽葡萄镜残片,经X射线荧光分析,应为中国所产,墓葬年代为9世纪下半叶至10世纪上半叶[59](图八,5)。这一地区发现的花式花鸟镜或人物镜的数量也不少,所属遗址的年代多为8~9世纪。亚罗夫斯科耶-Ⅲ墓地冢墓1出土1件菱形花鸟镜残片(图八,6),墓葬年代为9~10世纪初。

中国铜镜通过海路输入东南亚地区最晚在汉代已经开始,泰国、越南、印度尼西亚等地海上丝绸之路沿线遗址出土了不少汉式镜,年代涵盖西汉中晚期至东汉[60]。唐五代时期东南亚地区的陆上考古发现中也能见到与沉船出水类型相同的中国铜镜。马来西亚吉打州(Kedah)布央河(Sungai Bujang)流域12号遗址曾出土过2面唐代团花镜,可复原的1面直径13.6厘米(图九,3),其形制与井里汶沉船出水的同类镜几乎相同。经测定,其含铜69.1%,锡24%,另1件残片含铜75.5%,锡23.6%,均为高锡青铜;遗址的年代为8~9世纪[61]。该区域遗址还出土有唐代越窑青瓷和来自阿拉伯、印度和中东等地的器物;这与沉船船货构成颇为相似,体现出贸易港的性质[62]。

除东南亚、西亚和中亚之外,当时中国铜镜的输出还涉及北亚和东北亚地区。俄罗斯东西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克边疆区南部的米努辛斯克盆地发现大量中国铜镜,年代从公元前4世纪延续至公元16世纪,其中属于6~10世纪中期的铜镜有近百面,基本囊括了隋唐五代时期常见的各类铜镜,还包括一些仿制镜,可归入9~10世纪的有团花镜、减地平雕式花卉纹镜和八卦“精金百炼”铭镜等[63]。2018年发现的1件团花镜残片上带有用于悬挂的穿孔,并刻有突厥新鲁尼文铭记(铭文可能带有祈求健康的含义),年代为9~11世纪[64](图九,4)。韩国庆州市九黄洞芬黄寺遗址出土1面小型葡萄鸟镜,原先可能用于供奉佛像或佛塔,研究者认为应是唐朝的输入品 [65](图九,1)。此类只取典型葡萄镜内区纹饰部分的小镜,其年代当属9~10世纪[66]。从汉魏时代开始,中国铜镜就不断输入日本。据苌岚的统计,日本出土及传世的唐镜分布于73处遗迹,其中80%以上为寺院出土及传世[67]。日本鸟取县三朝町三佛寺供奉有1面双鹦鹉纹镜,直径27.8厘米,其镜面阴刻佛像,并刻有平安时代“长德三年”(公元997年)纪年[68](图九,2)。该镜与上海青龙镇遗址以及印坦沉船、井里汶沉船发现的同类镜十分相似。值得注意的是,这些铜镜在输往异域之后,实际上有了更为丰富的功用。

四、结语

中国境内考古发现的古代铜镜绝大多数是墓葬中的随葬品。隋唐五代铜镜除少量见于寺院塔宫、建筑遗址和窖藏等之外,绝大多数也出自墓葬。爪哇海域这几艘沉船出水的这批带有贸易性质的铜镜,无疑为铜镜研究带来了全新的启示。

就考古研究而言,它们至少具备三个重要价值。一是9~10世纪海外中国铜镜的重要发现,既扩大了中国铜镜外销研究可涉及的地理范围,也丰富了唐宋铜镜过渡阶段的研究资料。因为共时性极强,所以从某种程度上说,它们还可视为是当时镜市或其他集散地铜镜销售类型的“缩影”。二是作为海路“途中”发现的“外销”铜镜,与来源地(起点)和目的地(终点)均能产生联系,提供了更为广阔的研究视角。三是作为具有“外销”性质的商品,体现出与陆上考古所见的不同,其最大的特征是新、旧镜并存,“旧镜”所占比例较高。通过梳理、比较可知,9~10世纪国内铜镜流通市场上,实际上有隋代、初唐、盛唐、中晚唐各时期流行的铜镜,“旧镜”可能因为厚重、精美,故而价格不菲,“享用者”往往是身份较高的人群,这可能正是它们受海外市场青睐的原因所在。当时,东南亚以及西亚、中东等地进口为数不多的中国优质铜镜,主要反映出了对中国高档铜制品的特殊需求。

图文综合来源网络, 分享此文旨在传递更多有价值信息之目的。 和万千书坛精英,一起探寻醉中国的书画印生活新方式! 原文不代表书艺公社观点、立场以及价值判断。如有关于作品内容、版权或其它问题,请与书艺公社联系。

鲁公网安备37020202370214号

鲁公网安备37020202370214号